Begriffe

»Neue Wörter zu schmieden, ist eine Anmaßung zum Gesetzgeben in Sprachen, die selten gelingt«, warnte einst Immanuel Kant (KrV, B 368f.). Im Folgenden habe ich einige ›selbstgeschmiedete Wörter‹ aufgelistet, bei denen es mir weniger um ein solches »Gesetzgeben« als um sprachliche Klarheit geht. Ein neuer Gedanke wird mit einem neuen Wort markiert, um einerseits seinen Neuheitsanspruch wahrnehmbar zu machen und um ihn andererseits gegen Fehlinterpretationen zu immunisieren, welche von den eingeschliffenen Bedeutungen gebräuchlicher Begriffe ausgelöst werden.

ästhetische Eigenwerte

ästhetische Übertragungswerte

ästhetischer Gehalt

autonome Kunstkritik

Diskursmodell

ePlayer

freigesetztes Kunstwerk

Freizeitindividualisierung

Gehaltsästhetik

gehaltsästhetische Wende

gesellschaftliche Funktion der Kunst

Heteronomie zweiter Ordnung

historische Reihen

Humanmedien

Isomorphismus-Prinzip

KI-Ästhetik / AI-Aesthetics

Konzeptmusik / Conceptual Music

konzeptuelle Musik

Medienverschachtelung

naive Moderne

nicht-myrinxale Musik

politische Kunst

Polytheorie

re-exit

Reflexionssysteme

relationale Musik

Soundshop

Virtugenität

ästhetische Eigenwerte

Ästhetische Eigenwerte sind Eigenwerte der Wahrnehmung. Die Wahrnehmung ist eine evolutionäre Errungenschaft von Tieren und setzt sich aus zwei basalen Wahrnehmungsprozessen zusammen: Auf der einen Seite konstruiert sie Gestalten und ermöglicht es Lebewesen, Phänomene in ihrer Umwelt zu identifizieren. Auf der anderen Seite wird das Gestaltbildungsvermögen selbst noch einmal durch einen Aufmerksamkeitsmechanismus dirigiert. Sowohl auf der Gestaltbildungsseite als auch auf der Aufmerksamkeitsseite findet sich jeweils ein ›positiver‹ und ein ›negativer‹ Resonanzpunkt des Wahrnehmungsapparates: Die besonders gestalthafte Gestalt (wie die Oktaväquivalenz oder den Goldenen Schnitt) generiert den Eigenwert der »Schönheit«. Das besonders auffällig in die Aufmerksamkeit fallende Phänomen (wie Blitz und Donner) markiert das »Ereignis« als ästhetischen Eigenwert. Wo der Gestaltbildungsprozess sich wie beim Blick in die Ferne in einen endlosen Regress verfängt, stößt man auf das »Erhabene« als einen dritten Eigenwert der Wahrnehmung. Schließlich gibt es Wahrnehmungsphänomene, die für den Wahrnehmungsapparat nicht eindeutig identifizierbar sind wie das Vexierbild. Insofern solche zweideutigen Phänomene das Unaufmerksamwerden verzögern, lässt sich »Ambivalenz« als ein vierter Eigenwert der Wahrnehmung bestimmen.

→ Buch: Gehaltsästhetik, S. 33-79

ästhetische Übertragungswerte

Ästhetische Erfahrungen lassen sich nicht nur über die vier Eigenwerte der Wahrnehmung Schönheit, Erhabenheit, Ereignis und Ambivalenz generieren, sondern es gibt auch eine Vielzahl von Fremdwerten der Wahrnehmung. So findet man z.B. im Kontext der Mode neben dem ›klassischen Stil‹, der sich primär am Eigenwert des Schönen orientiert, auch Kleidung im ›sportlichen‹ Stil. ›Sportlichkeit‹ ist aber kein genuin ästhetischer Wert, so dass sich die Frage stellt, wie sich in Bezug auf solche Modeartikel überhaupt eine ästhetische Erfahrung ausbilden kann. Die Antwort lautet, dass ein außerästhetischer Wert, sobald er genügend soziales Prestige akkumuliert hat, sich auf ästhetische Phänomene übertragen lässt. Entscheidend für eine solche Wahrnehmungsübertragung ist, dass sich eine Klasse von Merkmalen eingrenzen lässt, anhand von denen man Formen z.B. als ›sportliche Formen‹ identifizieren kann. In den massenmedial präsenten Sportarten wie Fußball, Radfahren und Leichtathletik ist Beweglichkeit, Schnelligkeit und Präzision gefragt, und diese Anforderungen schlagen sich in der Formensprache von Sportschuhen und Sportsachen nieder. Insofern diese Formen darüber hinaus mit dem Sozialprestige dieser Sportarten aufgeladen sind, wird dieser Wert in einem ästhetischen Kontext unmittelbar wahrnehmbar und transformiert sich in einen quasiästhetischen Wert. Man kann auch sagen, dass hier eine ästhetische Erfahrung durch einen Übertragungswert der Wahrnehmung affiziert wird.

→ Buch: Gehaltsästhetik, S. 81-93

ästhetischer Gehalt

Avancierte Kunst hatte sich seit der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts primär über ›Materialfortschritte‹ definiert. Seitdem dieses Modernitätskriterium seine Distinktionskraft verloren hat, muss Neuheit in der Kunst über neue Gehalte generiert werden. Der ästhetische Gehalt eines Kunstwerks ist weder wie das ›neue Material‹ direkt wahrnehmbar noch lässt er sich auf seinen ›Inhalt‹ oder eine ›Aussage‹ reduzieren. Der ästhetische Gehalt eines Kunstwerks sind Schemata der Erfahrung, die welthaltig werden. Um solche Gehalte zu erschließen, ist der Rezipient bzw. die Kunstkritik in einer doppelten Weise gefordert. Wo Kunst nicht einfach die Selbstverständlichkeitskontexte der Gebrauchskunst in Anspruch nimmt, muss man das Konzept kennen, das einem Werk zugrunde liegt. Die Kunstkritik muss einerseits das gesprochene oder geschriebene Wort der Künstler konzeptualisieren, wobei die hieraus gewonnenen Konzepte mit der jeweiligen Künstlerästhetik nur teilweise zur Deckung kommen müssen. Andererseits lassen sich solche Konzepte als ein Prisma verwenden, durch das sich die Formenkombinatorik des Werkes zu allererst beobachten lässt und eine ästhetische Erfahrung generiert.

→ Buch: Gehaltsästhetik, S. 197-134

→ Video: »Theoriemodell der ästhetischen Moderne«

→ Aufsatz: »Ästhetischer Gehalt im Widerstreit von absoluter und relationaler Musik«

→ Aufsatz: »Avantgarde heute«, S. 28-39

autonome Kunstkritik

Die Reflexion über Kunst ist konstitutiv für die zeitgenössische Kunst. Entsprechend wäre sie auf die Ausbildung einer Kunstkritik angewiesen, welche den ästhetischen Gehalt der je konkreten Werke erschließt. Die feuilletonistische Kritik, die außerhalb des Kunstsystems in den Massenmedien verortet ist, kann dies in der Regel nicht leisten, da sie primär eine Informationsfunktion zu erfüllen hat. Insofern müsste die Kunstkritik im Kunstsystem institutionalisiert werden: in der Ausbildung an Literaturinstituten, an Kunst- und Musikhochschulen, durch Teilhabe an Stipendienprogrammen, über Auftragsarbeiten und Preise. Erst eine solche ökonomisch und institutionell unabhängige immanente Kunstkritik wäre eine autonome Kunstkritik.

→ Buch: Autonome Kunstkritik, S. 24ff.

→ Video: »10 Thesen zur Kunstkritik«

Diskursmodell

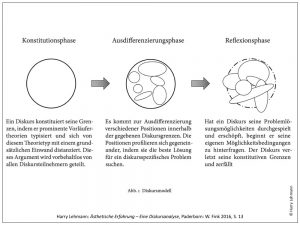

In einer Anfangsphase werden die Regeln festgelegt, welche einen Diskurs nach außen hin abschließen. Wir wollen hier von der Konstitutionsphase eines Diskurses sprechen. – Diese Abgrenzung nach außen begrenzt und eröffnet zugleich einen Spielraum nach innen, in dem sich regelkonform unterschiedliche Theorien entfalten können. So beginnt, nachdem die Regeln etabliert sind, eine zweite Phase, in der es vor allem zu Binnendifferenzierungen kommt. Beobachten lässt sich eine Ausbildung von konträren Positionen, welche aber alle gleichermaßen die basalen Prämissen des Diskurses teilen. Wir haben es hier mit der Ausdifferenzierungsphase eines Diskurses zu tun. – Werden im Diskurs Paradoxien artikuliert, die sich mit den diskursinternen Theoriemitteln nicht mehr auflösen lassen, dann tritt der Diskurs in eine dritte, selbstreflexive Phase ein. Charakteristisch für diese ist nicht nur, dass die konstitutiven Argumentationsbedingungen des Diskurses in Frage gestellt werden, sondern, dass solche kritischen Beiträge jetzt überhaupt auf Resonanz stoßen.

→ Buch: Ästhetische Erfahrung. Eine Diskursanalyse, S. 11-14

ePlayer

Die digitale Revolution hat nicht nur gravierende Auswirkungen auf die Populärmusik, sondern führt auch zu einer Entinstitutionalisierung der Neuen Musik. Entscheidend ist hierbei eine Erfindung, welche es erlaubt, digitale Partituren mit Hilfe von Instrumentalsamples einzuspielen. Jeder Klang eines klassischen Instruments kann einerseits in einer Instrumentendatenbank abspeichert und andererseits von einer digitalen Partitur angesteuert werden. Es lassen sich damit erstmals in der Musikgeschichte Partituren für klassische Instrumente – und im Prinzip jede nur denkbare nichtklassische Spieltechnik, wie sie für die Neue Musik charakteristisch sind – akustisch realisieren, ohne dass sie vorher live durch ein Ensemble eingespielt wurden. Diese Computereinspielungen könnte man Einspielungen für ePlayer nennen, wobei der Begriff bewusst zweideutig auf die ›elektronischen Spieler‹ (wie der elektronisch eingespielten Trompete) und andererseits auf die Abspielmaschine (in Analogie zum CD-Player) verweist. In Bezug auf die klassischer Musik spricht man hier gewöhnlich vom digitalen Orchester, in der Neuen Musik sind aber auch neue Kompositionen zu erwarten, die live absolut unspielbar sind. Insofern bekommt man es nicht bloß mit digitalen Einspielungen zu tun, sondern mit einem neuen elektronischen Instrument, das mit den Klängen der klassischen Instrumente spielt. Der Begriff des ePlayers wird also in Differenz zu dem des digitalen Orchesters eingeführt, weil hier die Neue Musik, die für altes Instrumentarium geschrieben wird, eine neue musikalische Qualität erlangen kann. Die natürliche Grenze der Genauigkeit bei dieser Klangproduktion ist die Genauigkeit der Notenschrift selbst, d.h. dass ePlayer Einspielungen von Live-Einspielungen nicht unterscheidbar sein werden. Selbst wenn sich der gesamte Klangraum der Neuen Musik nicht vollständig wie der der klassischen Musik mit Sampleeinspielungen abbilden lassen sollte, so wird dies für einen Kernbereich ihrer Spieltechniken möglich sein, was die Implikationen für die Institution der Neuen kaum schmälern dürfte: Die Erfindung des ePlayers führt zu einer Demokratisierung von Produktionsmitteln infolge einer technischen Innovation und bedeutet soziologisch gesehen eine Emanzipation des Komponisten vom Interpreten in der Neuen Musik.

Thomas Hummel hat den Begriff des ePlayers für conTimbre übernommen und bietet hier den ersten kommerziellen ePlayer für Neue Musik an; auf dem pgnm-Festival in Bremen wurde sein Stück Sinaida Kowalenko (2014) UA für 6 Instrumente und ePlayer-Orchester uraufgeführt.

→ Buch: Die digitale Revolution der Musik, S. 22-28

→ Video: ePlayer vs. Live-Player

freigesetztes Kunstwerk

Nachdem die historische Avantgarde Kunstformen wie das Happening, die Performance oder das Readymade erfand, die vom traditionellen Werkcharakter der Kunst vollständig abstrahieren, war die Werkkategorie in den avancierten Kunstszenen lange Zeit tabuisiert. Selbst in der Postmoderne rehabilitierte man noch nicht den Werkcharakter der Kunst, sondern präferierte das »offene Kunstwerk«, das das entscheidende Definitionsmerkmal von Werken unterläuft: die Selbstorganisation und autopoietische Schließung einer Formenkombination. Erst wenn »Offenheit« seinen Status als Positivwert im Kunstsystem verliert, kommt es zu einer Wiederkehr des Kunstwerks. Die Differenz zwischen offenen und geschlossenen Werken verliert ihre normative Distinktionskraft und wird kontingent. Man kann ›gute Kunst‹ heute nicht mehr anhand ihres Anti-Werkcharakters identifizieren, sondern muss Werke und Antiwerke, offene und geschlossene Werke unabhängig davon nach ihrem ästhetischen Gehalt befragen. Insofern haben wir es heute mit Kunstwerken zu tun, die aus der Überbietungslogik des Kunstsystems freigesetzt sind. Konkret heißt dies, dass es zu einer Entkoppelung von Werk (Formkombination), Medium (Stil) und Reflexion (Konzept) im Kunstsystem kam: Die Formenkombinatorik des Kunstwerks ist nicht in einem bestimmten Darstellungsstil verortet (da sie auf verschiedene zugleich zurückgreifen kann), und diese Formensprache lässt sich nicht mehr selbstverständlich lesen (da alle avancierte Kunst konzeptuell verfasst ist). Das freigesetzte Kunstwerk ist die ästhetische Formenkombination, die in einer frei gesetzten Relation zu einem Stil und zu einem Konzept steht.

→ Essay: »Die Wiederkehr des Kunstwerks. Eine Documenta-Analyse«

Freizeitindividualisierung

In den westlichen Kulturen lässt sich seit Ende der 60er Jahre ein starker Individualisierungsschub nachweisen, der einerseits durch die Auflösung der klassischen Familienstrukturen, Klassenstrukturen und Arbeitsbiografien geprägt ist und sich andererseits in einem individualisierten Konsumverhalten manifestiert. Da der Alltag der Bevölkerung aber nach wie vor durch die Dichotomie von Arbeit und Freizeit strukturiert wird, manifestiert sich diese Individualisierung weitgehend als eine Freizeitindividualisierung.

→ Essay: »Warum die DDR am Design gescheitert ist«, S. 125

Gehaltsästhetik

„Gehaltsästhetik“ ist ein Gegenbegriff zur „Materialästhetik“, mit der gewöhnlich das Paradigma der klassisch modernen Kunst charakterisiert wird. In der Klassischen Moderne ging es primär um das Kreieren neuer Ismen, durch die ein neues ‚Wahrnehmungsmaterial‘ und neue Wahrnehmungsmöglichkeiten von Kunst und Musik geschaffen wurden. Auf die Erschöpfung eines solchen Materialfortschritts gibt es zwei Optionen zu reagieren: Entweder die Kunst gibt ihren genuinen Anspruch preis, ›modern‹ zu sein, von dem sie sich seit ihrer Emanzipation von den ›schönen Künsten‹ hat leiten lassen, oder sie reformuliert ihren Neuheitsanspruch. Im ersten Fall wird die Kunst ›postmodern‹, im zweiten Fall wird der Anspruch, ›neu‹ zu sein, nicht länger über das ästhetische Material, sondern über den ästhetischen Gehalt eingelöst. Seit den 1990er Jahren lässt sich eine solcher Paradigmenwechsel von der Material- zur Gehaltsästhetik in allen Künsten beobachten.

→ Buch: Gehaltsästhetik, S. 197-234

→ Video: Gehaltsästhetik – Eine Kunstphilosophie

→ Video: »Theoriemodell der ästhetischen Moderne«

→ Buch: Die digitale Revolution der Musik, S. 90-94

→ Aufsatz: »Avantgarde heute«, S. 28f.

gehaltsästhetische Wende

Die »gehaltsästhetische Wende« benennt einen sich gegenwärtig abzeichnenden Paradigmenwechsel im Kunstsystem. Nachdem der Materialfortschritt als Kriterium des Neuen ausgereizt ist, verharrte die Kunst für eine Weile im metastabilen Zwischenstadium der Postmoderne und wendet sich nun verstärkt ästhetischen Gehalten zu. Neu in den Künsten sind – sei es nun neue Literatur, neue Malerei oder neue Musik – die ästhetischen Gehalte, die sich in den einzelnen Werken artikulieren.

→ Buch: Gehaltsästhetik, S. 197-234

→ Video: Gehaltsästhetik – Eine Kunstphilosophie

→ Video: »Theoriemodell der ästhetischen Moderne«

→ Buch: Die digitale Revolution der Musik, S. 90-94

→ Aufsatz: »Avantgarde heute«, S. 28f.

gesellschaftliche Funktion der Kunst = Provokation neuer Selbstbeschreibungen in der Gesellschaft

Geht man davon aus, dass die Kunst in einer funktional ausdifferenzierten Gesellschaft ein eigenes Funktionssystem ausgebildet hat, dann stellt sich die Frage, welche gesellschaftliche Funktion das Kunstsystem in einer solchen Gesellschaft erfüllt. Luhmanns Antwort lautet, dass die Kunst zeigen würde, »dass Ordnung im Bereich des Möglichen möglich ist«. Damit bleibt offen, was das »Bezugsproblem« der Gesellschaft sein könnte, auf das das Kunstsystem hier reagiert. Im Gegensatz dazu könnte man ein zentrales Bezugsproblem der modernen, evolutionierenden Gesellschaft in der Umschreibung ihrer herrschenden Selbstbeschreibung sehen. Die gesellschaftliche Funktion der Kunst ließe sich dann als eine Provokation neuer Selbstbeschreibungen der Gesellschaft bestimmen, wobei diese ›Herausforderung‹ primär im Medium der ästhetischen Erfahrung stattfindet (und nicht im Medium der Argumentation wie in der Philosophie). Avancierte Kunst generiert welthaltige Schemata der ästhetischen Erfahrung, die punktuell eine Umschreibung der herrschenden gesellschaftlichen Selbstbeschreibung provozieren.

→ Buch: Die flüchtige Wahrheit der Kunst, S. 81ff.

→ Video: »Die gesellschaftliche Funktion der Kunst«

Heteronomie zweiter Ordnung

»Heteronomie zweiter Ordnung« ist ein Begriff, um das paradoxe Phänomen der ›selbstbestimmten Fremdbestimmung‹ innerhalb eines autonomen Kunstsystems beschreiben zu können. Obwohl künstlerische Entscheidungen nicht mehr direkt durch Geld, Macht und religiösen Glauben beeinflusst werden (hier kann man von einer Heteronomie erster Ordnung sprechen), so lässt sich der Erfolg von Kunst heutzutage in mannigfaltiger Weise indirekt programmieren. Es sind vor allem die Selbstverstärkungskräfte von Institutionen, Märkten und Massenmedien, welche zu Machtkonstellationen führen, in denen die Frage nach der Qualität, dem Rang und der Relevanz zeitgenössischer Kunst mehr und mehr vorentschieden wird. Eine autonome Kunstkritik und eine Demokratisierung von künstlerischen Produktionsmitteln, wie sie die digitale Revolution hervorbringt, könnten das Kunstsystem gegen diese nachträglichen Autonomieverluste immunisieren.

→ Buch: Die flüchtige Wahrheit der Kunst, S. 34

historische Reihen

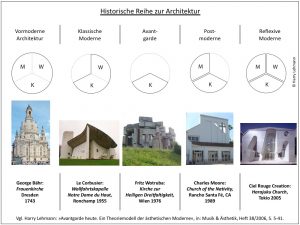

Historische Reihen sind ein Darstellungsmittel, um die Geschichte, speziell aber die Kunstgeschichte der Moderne zu rekonstruieren. Der Idee der historischen Reihe liegt ein »Theoriemodell der ästhetischen Moderne« zu Grunde, in dem die Geschichte der modernen Künste als Ausdifferenzierungsgeschichte beschrieben wird, und zwar als Entkoppelung von Werk, Medium und Reflexion. Auf der Grundlage dieses Theoriemodells lassen sich dann gattungsspezifische Reihen von Kunstwerken zusammenstellen, die jeweils exemplarisch für Epochenzäsuren in der Kunst-, Musik- oder Literaturgeschichte stehen. Entscheidend ist, dass jeweils die Parameter, auf die es in der entsprechenden Rekonstruktion nicht ankommt – also zum Beispiel das Motiv der Landschaft, das Genre des Streichquartetts oder das Liebesgedicht in Sonettform – als konstante, unveränderliche Größen einer Reihe gesetzt werden. In den so generierten historischen Reihen werden die abstrakten Epochenzäsuren der Kunstgeschichte, denen Strukturbrüche in der Kunstkommunikation zugrunde liegen, ästhetisch erfahrbar.

→ Aufsatz: »Avantgarde heute«, S. 27

→ Video: »Theoriemodell der ästhetischen Moderne«

Humanmedien

Kunst, Liebe, Religion und Philosophie weichen in einer Reihe von Strukturmerkmalen von den symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien Geld, Wissen, Recht und Macht ab. Insbesondere wird das Bewusstsein der Menschen – wie ihre Gefühle, ihre Vorlieben, ihre Lebenserfahrungen, Traumata und Überzeugungen – nicht systematisch aus der Kommunikation ausgeschlossen, wie etwa im Wissenschaftssystem, sondern im Gegensatz dazu wird die ›Subjektivität‹ der Personen in diesen Medien systematisch in die Kommunikation eingeschlossen. Aufgrund dieser geräuschvollen Koppelung von Bewusstsein und Kommunikation können ›Kunst‹, ›Liebe‹, ›Religion‹ und ›Philosophie‹ als Humanmedien von den Kommunikationsmedien unterschieden werden, die sich im Wirtschafts- , Wissenschafts- , Rechts- und Politiksystem ausbilden.

→ Kapitel »Theorie der Humanmedien« in: Die flüchtige Wahrheit der Kunst, S. 135-188

Isomorphismus-Prinzip

Sol LeWitt hatte 1967 in seinen „Paragraphen zur Konzeptkunst“ geschrieben: “In der Konzeptkunst ist die Idee oder das Konzept der wichtigste Aspekt am Werk. Wenn ein Künstler eine konzeptuelle Form von Kunst benutzt, heißt das, dass alle Pläne und Entscheidungen im voraus erledigt werden und die Ausführung eine rein mechanische Angelegenheit ist. Die Idee wird zu einer Maschine, die die Kunst macht.“ Diese Charakterisierung der „Conceptual Art“ ist eigentlich nur eine allgemeine Bestimmung von algorithmischer Kunst, aber keine stringente Konzeptkunst-Definition. Sein Maschinenkriterium formuliert höchstens eine notwendige, aber noch keine hinreichende Bedingung von Konzeptkunst und entsprechend auch nicht von Konzeptmusik. Das eigentliche Kriterium des Konzeptualismus ist – so unsere These – ein Isomorphismus, und zwar die eineindeutige Abbildrelation zwischen der konzeptuellen Idee eines Werks und dem Wahrnehmungseindruck, den dieses Werk im Betrachter oder Zuhörer hinterlässt. Konzeptkunst entsteht mit anderen Worten an einem Extrempunkt der Kunst, wo es zu einem Isomorphismus zwischen Konzept und Perzept in einem Kunstwerk kommt.

→ Buch: Musik und Wirklichkeit (2023), S. 21-47

→ Buch: Gehaltsästhetik (2016), S. 184 u. 193

→ Video: Konzeptkunst und Konzeptmusik

→ Video: Conceptual Art and Conceptual Music

KI-Ästhetik / AI-Aesthetics

Angesichts der enormen Fortschritte auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz (KI) und ihren ersten Anwendungsfällen in der Kunst lässt sich bereits jetzt erkennen, dass sich hier eine neue Ästhetikdisziplin auszubilden beginnt. Um dem Phänomen einen Namen zu geben, habe ich 2016 vorgeschlagen, diese Disziplin KI-Ästhetik (Englisch: AI-Aesthetics) zu nennen. In dieses Diskursfeld gehören Kunstwerke, die mit KI-Programmen ›errechnet‹ wurden, Empfehlungssysteme, die ästhetische Entscheidungen mit KI-Algorithmen treffen, experimentelle Untersuchungen, bei denen mit Hilfe von intelligenten Systemen etwa die Geschmacksprofile von Konsumenten analysiert werden, aber auch ästhetische Theorien, die versuchen, die ästhetische Wirkung von Kunst aus der besonders effizienten Codierung von Informationsverarbeitungsprozessen im Gehirn zu erklären. Der Begriff der KI-Ästhetik soll also sowohl die ästhetischen Phänomene erfassen, die aufgrund der KI-Forschung in die Welt kommen, als auch die Forschungsdisziplin, welche mit KI-Programmen ästhetische Phänomene untersucht.

→ Kapitel »KI-Ästhetik« in: Ästhetische Erfahrung. Eine Diskursanalyse, S. 112-123

→ Video: KI-Ästhetik–Künstliche Intelligenz in Kunst und Musik

→ Video: AI-Aesthetics–Artificial Intelligence in Art and Music

Konzeptmusik / Conceptual Music

Obwohl es naheliegend scheint, in Analogie zur Konzeptkunst in den Bildenden Künsten auch in der Neuen Musik von ›Konzeptmusik‹ zu sprechen, so handelt es sich weder um einen eingeführten noch verbreiteten Fachbegriff. Im Mai 2013 ergab eine Suche bei Google keinen Treffer, der in irgend einem Zusammenhang zur Kunstmusik stand. Der Grund für diese Merkwürdigkeit ist, dass die Neue Musik bislang unter dem Paradigma der absoluten Musik stand und unter dieser Leitidee selbst Cages 4’33“ nicht etwa als ein anästhetisches Konzeptstück, sondern als ästhetische Erfahrung der ›Stille‹ gehört wurde. Erst unter dem Paradigma der relationalen Musik lässt sich ›Konzeptmusik‹ adäquat wahrnehmen und denken. Mit der Ausbreitung der Digitaler Konzeptmusik im 21. Jahrhundert kann sich die Konzeptmusik zudem als ein eigenes Genre konstituieren, so dass sich nachträglich die im 20. Jahrhundert entstandene, aber ›ästhetisch missverstandene‹ analoge Konzeptmusik ihr zuordnen lässt. Im Kontext des »Theoriemodells der ästhetischen Moderne« (→ »Avantgarde heute«, S. 10) lässt sich die Konzeptmusik über die Negation von Mediums und Werk begreifen, wodurch es zu einer Reduktion der Musik auf ihr Reflexionsmoment, d.h. auf ein Konzept kommt. Der Verzicht auf die Gestaltung eines Werkes in einem Medium der Musik führt notwendigerweise dazu, dass Konzeptmusikstücke anästhetisch (nicht-myrinxal) verfasst sind und ihr Sinn nicht in der Evokation einer ästhetischen Wahrnehmung liegt. Wenn Konzeptmusik ästhetisch wirkt, dann hat diese Wirkung keinen Eigenwert, sondern erfüllt immer eine Funktion in Bezug auf das Konzept. Der rigorose Verzicht auf Medium und Werk bewirkt zudem, dass die Konzepte in der Konzeptmusik kleinformatig ausfallen und die Gestalt einer Idee, eines Gedankens, eines Einfalls oder Witzes annehmen.

→ Buch: Musik und Wirklichkeit (2023), S. 21-47

→ Buch: Die digitale Revolution der Musik (2012), S. 106-115

→ Video: Konzeptkunst und Konzeptmusik

→ Video: Conceptual Art and Conceptual Music

konzeptuelle Musik

Von der Konzeptmusik als einem eigenen Genre, lässt sich die ›konzeptuelle Musik‹ in einem weiteren Sinne unterscheiden. Die Konzeptmusik ist einerseits anästhetisch und andererseits fallen ihre Konzepte kleinformatig aus, sie reduzieren sich auf einen Einfall oder eine Idee. In der konzeptuellen Musik hingegen sind Werk und Medium nicht negiert, sondern freigesetzt. Die konzeptuelle Musik reduziert sich nicht auf ein Konzept, sondern in ihr sind Werk, Medium und Konzept gleichermaßen präsent, aber entkoppelt. Damit vergrößern sich die Gestaltungsspielräume in zwei Richtungen: Einerseits lassen sich in der konzeptuellen Musik komplexe Gedanken artikulieren und andererseits kann in diesen Musikstücken auch eine subtile Ästhetik ins Spiel kommen.

→ Aufsatz: »Konzeptmusik. Katalysator der gehaltsästhetischen Wende«

→ Buch: Die digitale Revolution der Musik, S. 106-115

Medienentschachtelung

Die Klassische Moderne lässt sich allgemein darüber charakterisieren, dass sie die traditionellen Darstellungssysteme zerbricht, also zum Beispiel das tonale System in der Musik oder das Abbildprinzip in der Malerei aufkündigt und damit erst eine Kunst wie die Zwölftonmusik oder den Kubismus möglich macht. Die Zäsur könnte nicht größer sein, weil damit auch der traditionelle Begriff der ›Kunst‹ entgrenzt wurde, die sich bislang als schöne Kunst entfaltet und begriffen hatte. Mit dieser Preisgabe der Darstellungssysteme wird das ›Medium der schönen Kunst‹ selbst negiert wurde bzw. dass es nun zu einer schrittweisen Medienentschachtelung kommt. Zerstört wurden nun gerade jene losen Koppelungen zwischen den Tönen, Dauern, Linien, Farben, Wortbetonungen und Wortbedeutungen, welche eine ästhetische Erfahrung des Schönen in der Musik, der Malerei und der Lyrik ›künstlich‹ präparierten und wahrscheinlich gemacht haben. Diese Medienentschachtelung in der Klassischen Moderne negiert aber nicht nur den für die traditionellen Künste zentralen ästhetischen Wert der Schönheit, sondern schafft damit auch die Möglichkeit, alternative ästhetische Eigenwerte des ästhetischen Ereignisses zu entdecken. Erst diese Medienentschachtelung schafft die Voraussetzungen dafür, dass sich jene Ismen wie der Expressionismus, der Kubismus und der Abstrakte Expressionismus von Pollock und Newman ausbilden konnten, die entsprechend den ästhetischen Eigenwert des Ereignisses, der Ambivalenz bzw. des ästhetisch Erhabenen (in purifizierter Form) ausreizen.

→ Kapitel »Das Ende der schönen Künste«, in: Gehaltsästhetik, S. 106-130

Medienverschachtelung

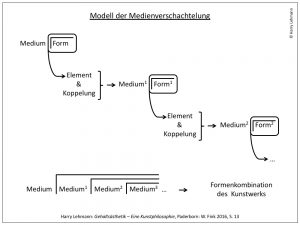

Unter einem Medium verstehen wir im Anschluss an Luhmann eine lose Koppelung von Elementen, die ein Potential zur Formbildung besitzen. Eine Form ist eine feste Koppelung einer bestimmten Auswahl solcher Elemente. Ein Medium definiert sich zudem über die Unterscheidung von Medium und Form, wobei es sich hier um eine Selektion von Elementen aus dem entsprechenden Medium handelt. Was die Medien der vormodernen Künste gegenüber den natürlichen Wahrnehmungsmedien des Hörens und Sehens auszeichnet, ist eine besondere Medienverschachtelung. Hierbei wiederholt sich mehrmals der gleiche Vorgang: Es gibt ein Ausgangsmedium, ein Medium nullter Ordnung, in dem sich Formen bilden lassen. Aus diesem Formenrepertoire wird eine spezielle Klasse von Formen ausgewählt, die zu Elementen eines neuen Mediums umfunktioniert werden können, weil man entdeckt, dass zwischen diesen speziellen Elementen auch ganz spezielle neue Koppelungen möglich sind. Da die entsprechenden Formbildungen eine eigene ästhetische Qualität besitzen, entsteht ein neues Medium, ein Medium erster Ordnung. Nach demselben Prozedere kann sich jetzt auch ein Medium zweiter, dritter oder vierter Ordnung ausbilden. Entscheidend ist, dass es sich hier immer um eine Medienbildung in einem Medium handelt, der eine Selektion von Selektionen vorausgeht, die über den gleichen ästhetischen Parameter läuft. Es kommt zu einer gerichteten Medienevolution, bei der nach dem Matrjoschkaprinzip das höherstufige Medium im niederstufigen Medium eingekapselt bleibt. In den Medien der Kunst, Musik und Dichtung führt die Medienverschachtelung zu einer schrittweisen Steigerung von Ordnungs- und Kontrastverhältnissen, wodurch die Erfahrung von Schönheit in den einzelnen Kunstgattungen wahrscheinlich gemacht wird. Dass sich die europäischen Künste als ›schöne Künste‹ ausgebildet haben beruht auf einer extrem forcierten Medienverschachtelung mit Hilfe von Wissenschaft und Technik, wie etwa der Verwendung der Zentralperspektive und den Einsatz von Hohlspiegeln und Linsen in der Malerei bzw. der Einführung der Notenschrift und der temperierten Stimmung in der Musik.

→ Kapitel »Medienverschachtelung«, in: Gehaltsästhetik, S. 106-130

naive Moderne

Sobald die Werkkategorie nicht mehr wie zur Zeit der Avantgarde und der Postmoderne tabuisiert bzw. ironisiert wird, sobald man nicht mehr davon ausgehen kann, dass geschlossene Werkformen ein klares Indiz für Kunsthandwerk, Unterhaltungsliteratur oder Populärmusik sind, muss man mit einer massiven Ausbreitung naiver Kunst in den Enklaven der Hochkultur rechnen. Vordem ließ sich a priori, also ›vor der Erfahrung‹ des je einzelnen Werkes feststellen, ob es sich um Kunst oder Kitsch handelt, jetzt lässt sich die Frage nach der Avanciertheit von Kunst erst ›nach der Erfahrung‹, d.h. nach der Erschließung des ästhetischen Gehalts der je konkreten Werke treffen. Ohne eine autonome Kunstkritik, welche diese Erschließungsarbeit leistet, tendiert die Kunst nach der Postmoderne zu einer neuen Naivität: Die reflexiven Standards der klassischen Moderne, der Avantgarde und der Postmoderne sind vergessen und man beginnt mit dem Selbstverständnis des romantischen Künstlers – jedoch auf dem Materialstand der ästhetischen Moderne – Bilder zu malen, Geschichten zu schreiben und Konzerte zu komponieren. Das Kunstsystem operiert im Betriebsmodus einer naiven Moderne.

→ Aufsatz: »Avantgarde heute«, S. 32-35

nicht-myrinxale Musik

»Duchamp hatte bei der Auswahl seiner Gebrauchsgegenstände streng darauf geachtet, dass sie sich ästhetisch neutral gegenüber dem Betrachter verhalten. Sein Ideal war eine ›nicht-retinale‹ Kunst, die es mit ihren ›Werken‹ nicht auf die Reizung der Netzhaut (Retina) abgesehen hat. Analog hierzu könnte man die Konzeptmusik als eine nicht-myrinxale Musik bezeichnen, der es nicht um die Reizung des Trommelfells (Myrinx) geht.«

→ Buch: Die digitale Revolution der Musik, S. 107

Politische Kunst

Von »politischer Kunst« kann man genau dann sprechen, wenn Kunst nicht nur einen politischen Konflikt artikuliert, sondern in diesem Konflikt darüber hinaus auch noch Partei ergreift.

→ Aufsatz: Kunst und Kunstkritik in Zeiten politischer Polarisierung, S. 17.

Polytheorie

Ein Thema wird zu einem philosophischen Thema, sobald man es in mehreren Bezugskontexten gleichzeitig thematisiert. Es lässt sich zwar keine vollständige Liste solcher Bezugskontexte angeben, beim Thema »Kunst« dürften aber die Relationen von ›Kunst und Gesellschaft‹, ›Kunst und Geschichte‹, ›Kunst und Wahrnehmung‹, ›Kunst und Reflexion‹, sowie ›Kunst und Technologie‹ von besonderem Interesse sein. In den meisten Fällen hat man es mit stark ausdifferenzierten und disziplinär getrennten Theorie- und Erfahrungskontexten zu tun. Im ersten Fall gibt es Überschneidungen mit der Kunstsoziologie (→ Die flüchtige Wahrheit der Kunst), im zweiten Fall muss man sich mit Theorien der Kunstgeschichte auseinandersetzen (→ »Avantgarde heute«), im dritten kommt man in das Feld der Ästhetik (→ Ästhetische Erfahrung und die Eigenwerte der Wahrnehmung), im vierten stößt man auf das Thema Kunstkritik (→ »Zehn Thesen zur Kunstkritik«), im fünften werden heutzutage vor allem die Folgen der digitalen Revolution relevant (→ Die digitale Revolution der Musik). Diese Teiltheorien werden relativ eigenständig entwickelt und blenden die anderen Bezugskontexte der Kunst weitgehend aus. Je mehr jedoch diese Teiltheorien ausgearbeitet sind, desto stärker beginnen sie sich wechselseitig zu limitieren. Eine methodisch so angelegte Kunstphilosophie lässt sich weder auf eine diskursimmanent generierte, wissenschaftsförmige Kunsttheorie reduzieren, noch imitiert sie insgeheim die Architektur der klassischen Systemphilosophie und sucht nach einer Letztbegründung der Kunst. Vielmehr handelt es sich um eine Kunstphilosophie, die sich als Polytheorie entfaltet: Als eine Mannigfaltigkeit erkenntnisoffener Teiltheorien, die untereinander begrifflich anschlussfähig sind. Der metaphysische Anspruch der Philosophie ›das Ganze zu denken‹ überlebt als universalistische Komplexitätskompetenz.

→ Aufsatz: »Neutralisierte Indifferenz«, S. 121

re-exit

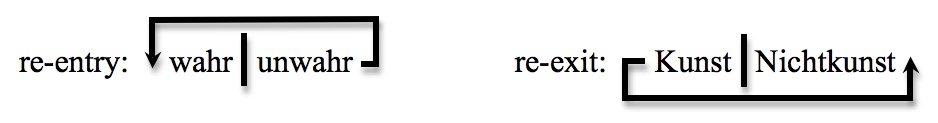

Funktionssysteme wie das Wissenschaftssystem besitzen einen Code mit einem Positiv- und einem Negativwert in Bezug auf den alle im System prozessierten Informationen (positiv oder negativ) bewertet werden. Im Wissenschaftssystem hat man es mit einer wahr/falsch-Codierung zu tun, die besagt, dass eine wissenschaftliche Aussage entweder »wahr« oder »falsch« sein kann (aber nichts Drittes). Der Wissenschaftscode definiert so für die Wissenschaften einen »Satz des ausgeschlossenen Dritten«, was im Umkehrschluss heißt, dass alle Aussagen, die nicht unter diese binäre Leitunterscheidung fallen, unwissenschaftliche Aussagen sind. Eine andere Formulierung dieses Sachverhalts lautet, dass es »wahr« (und nicht »falsch) ist, zwischen Wahrheit und Falschheit in der wissenschaftlichen Kommunikation zu unterscheiden. Diese Form der Selbstbezeichnung, dass die Unterscheidung von »wahr« und »falsch« immer »wahr« ist, wird in der Systemtheorie als ein »re-entry«, d.h. als ein Wiedereintritt der Unterscheidung auf seiner Positivseite bezeichnet. Das Kunstsystem hingegen ist kein Funktionssystem im regulären Sinne, sondern ein Reflexionssystem. Am deutlichsten wurde dies während der historischen Avantgarde, wo Künstler wie Duchamp oder Cage erstmals offen ›im System gegen das System‹ operierten. Es wurden Antiwerke hergestellt, die nach Maßgabe der Codierung des Kunstsystems keine Kunst waren und die dennoch Kunstgeschichte schreiben konnten. Für das Kunstsystem gilt dementsprechend nicht der »Satz vom ausgeschlossenen Dritten«, sondern »der Satz vom einzuschließenden Dritten«. Für die Avantgarde war und ist es ›keine Kunst‹, wenn man zwischen Kunst und Nichtkunst mit Hilfe der im Kunstsystem durchgesetzten Programme klar unterscheiden kann. Vielmehr ist es für sie ein Zeichen des Gelingens, wenn sie ihren Code, d.h. die Leitdifferenz »Kunst/Nichtkunst«, in einem Werk, einer Perfomance oder einer Aktion vorsätzlich außer Kraft setzten kann. Insofern besitzt avancierte Kunst (von der aus der Begriff der Kunst denken ist) eine andere Form der Codierung als normale Funktionssysteme, es kommt nicht zu einem re-entry der Leitdifferenz auf ihrer Positivseite, sondern zu einem re-exit an ihrem Negativwert. Die Unterscheidung von Kunst und Nichtkunst wird als Nichtunterscheidung gehandhabt.

→ Buch: Die flüchtige Wahrheit der Kunst, S. 168-180

Reflexionssysteme

Funktionssysteme wie das Wirtschafts-, das Wissenschafts- oder das Rechtssystem bilden operational geschlossene soziale Systeme. Das heißt unter anderem, dass die Selbstreflexion dieser Funktionssysteme keinen Einfluss auf deren Operationsweise hat. Die Erkenntnisse der Wissenschaftstheorie machen verständlich, wie Wissenschaft funktioniert, sind aber nicht in der Lage, die wissenschaftliche Forschung zu kritisieren, zu legitimieren oder anderweitig direkt zu beeinflussen. Ganz anders verhält es sich diesbezüglich beim Kunstsystem. Die Reflexion über Kunst ist konstitutiv für den Begriff der Kunst, was exemplarisch in der Konzeptkunst zum Ausdruck kam. Künstlerästhetiken, Kunstphilosophien und Kunstkritiken haben einen wesentlichen Einfluss darauf, ob Kunst überhaupt als Kunst anerkannt wird und welcher Rang dieser Kunst in der Kunstgeschichte zugesprochen wird. Überall dort, wo wie im Kunstsystem die Reflexion über Kunst jederzeit zu einer Operation der Kunst werden kann, hat man es nicht mit Funktionssystemen im orthodoxen systemtheoretischen Sinne zu tun, sondern mit einem Reflexionssystem.

→ Buch: Die flüchtige Wahrheit der Kunst, S. 81ff.

relationale Musik

Der Begriff der ›relationalen Musik‹ ist zunächst einmal der Gegenbegriff zur ›absoluten Musik‹, d.h. zur reinen Instrumentalmusik ohne Bezug auf Sprache, Bewegung, Bilder oder Gefühle und allem, was man traditioneller Weise zum ›außermusikalischen Material‹ gerechnet hat. Hierunter fallen dann auch Geräusche, die einen klaren Lebensweltbezug besitzen, wie etwa das Pfeifen einer Dampflokomotive. Die Grenze zwischen absoluter und relationaler Musik verläuft durch die Konkrete Musik hindurch, die mit genau solchen Geräuschen arbeitet. Man kann immer dann von relationaler Musik sprechen, wenn sie ein Moment der Alterität behält und sich nicht alle Fremdreferenzen in einer Komposition wechselseitig neutralisieren. Bei dem ersten Stück der Konkreten Musik, der 1948 komponierten »Eisenbahnstudie« von Pierre Schaeffer, bleiben die Lokomotivgeräusche relational. Man könnte aber durchaus ein Stück mit demselben akustischen Material komponieren, ohne dass dabei noch eine Assoziation zu einer Lokomotive wachgerufen wird. Ebenso lassen sich Bewegungen, Bilder und Sprache vollkommen musikalisieren, d.h. in musikalisches Material transformieren. Die relationale Musik hingegen bewahrt ihren Weltbezug, ihren Verweis auf etwas, was keine Musik mehr ist.

→ Buch: Die digitale Revolution der Musik, S. 115-126

→ Video: »Relationale Musik«

Soundshop

Was das Medium der Neuen Musik viel radikaler als Xenakis’ Kompositionsautomat verändern würde, wäre eine Art Baukasten mit vorgefertigtem Neue-Musik-Material. Denkbar ist, dass jeder Komponist am Computer auf eine Vielzahl von generalisierten Kompositionstechniken zurückgreifen kann, dass er ein universelles Kompositionswerkzeug in die Hand bekommt, mit dem sich klassische, romantische, atonale, serialistische, komplexistische, stochastische oder spektralistische Klangtypen generieren, variieren, kombinieren, auswählen und verwerfen lassen. Ein Umbruch, wie ihn das Photoshop-Programm für die Bildkunst darstellt, steht der Neuen Musik noch bevor. Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis ein analoges Soundshop-Programm erhältlich sein wird. Auch hier würde der Computer als Verbreitungsmedium – und zwar als ein Verbreitungsmedium von Kompositionstechniken – zum Einsatz kommen. Ganz gleich, welche Ausbildung ein Komponist durchlaufen hat, er könnte sich in einem bislang unbekannten Maße der kompositionstechnischen Errungenschaften Neuer Musik bedienen, ihm stände mit anderen Worten das voll ausdifferenzierte Medium der Neuen Musik zur Verfügung. Nicht die Tatsache, dass man mit Hilfe des Computers neue Kompositionstechniken entwickeln kann, sondern dass der Computer im Prinzip alle jemals entwickelten Kompositionsstile zu simulieren vermag, ist die Innovation, welche die Kategorie des Komponierens transformiert. Die sich abzeichnende Neuerung wäre, dass ein ganzes Arsenal von musikalischen Objekten und Prozessen aus dem Repertoire der Neuen Musik zur Verfügung stehen – wie etwa Lachenmann’sche Geräuschfelder, Ferneyhough’sche Texturen oder Grisey’sche Spektralakkorde –, die sich in Analogie zum grafischen Programm mit wenigen Handgriffen stauchen oder strecken, instrumental färben oder homogenisieren, rhythmisch schärfen oder verunschärfen, harmonisch verdichten oder ausdünnen, im Tempo beschleunigen oder verlangsamen, mit dem Pathos-Generator beschweren, mit der Fragment-Funktion nonoisieren oder mit dem neusten Spieltechniken-Plugin avantgardisieren lassen. Gerade beim Komponieren mit dem Computer bestätigt sich José Ortega y Gassets Bonmot, Technik sei die Anstrengung, sich Anstrengungen zu ersparen.

→ Buch: Die digitale Revolution der Musik, S. 56

Virtugenität

Reproduktionsmedien wie das Foto, der Film, die Schallplatte, die CD, aber auch der Kupferstich oder die Radierung, verhalten sich nicht ästhetisch neutral zum Original, das sie reproduzieren. Vielmehr kreieren sie einen medienspezifischen Eigenwert, unter dem die reproduzierten Originale eine ästhetische Neubewertung erfahren und in eine andere Rangordnung gestellt werden. »Fotogenität« ist zum Beispiel der medienspezifische Eigenwert der Fotografie; die erst durch dieses Medium geschaffene ästhetische Differenz ist, dass es mehr oder weniger fotogene Sujets wie Gesichter oder Landschaften gibt. Auch die CD als Reproduktionsmedium der Musik kreiert im Vergleich zum Live-Konzert neue ästhetische Qualitätsmaßstäbe und stellt neue ästhetische Rangfolgen her; man könnte hier von mehr oder weniger cd-tauglicher oder etwas allgemeiner von mehr oder weniger phonogener Musik sprechen. Die mit der digitalen Revolution entstehende virtuelle Welt ist ein universales Reproduktionsmedium, in dem jedes Bild, jedes Lied und jeder Text ästhetisch anders in Erscheinung treten als in ihren bisherigen Reproduktionsformen bzw. als Original. Den medienspezifisch ästhetischen Eigenwert eines Kunstwerks in der virtuellen Welt des WorldWideWeb möchte ich seine »Virtugenität« nennen. Der Begriff der »Virtugenität« wird zunächst in Bezug auf Kunstwerke eingeführt, da er nicht automatisch auf alle Medienereignisse ausgeweitet werden kann. Es lassen sich in der virtuellen Welt auch Formate wie Twitter schaffen, deren Ereignisse ›virtugen neutral‹ sind.

→ Buch: Die digitale Revolution der Musik, S. 119